美联储主席的遗产:如何应对经济滞胀危机?

每日财经(Mrcj88.cn)讯:

人类近代历史上爆发了百余次经济危机,但出现经济持续萧条的情况极少,著名的有1930年代的大萧条以及1990年代的日本经济萧条。各国历史上也出现过一些恶性通胀,比如一战后的德国、二战时期的中国以及如今的委内瑞拉。

滞胀危机的历史,则比较罕见。典型是1970年代美国持续滞胀危机。这场危机导致美国陷入长达十年左右的滞胀泥潭(比大萧条的时间还长),日本、英国及西方国家也受此困扰。当时美国集中了一批最杰出的经济学家,他们对滞胀无能为力。尼克松、福特、卡特三任总统尝试各种经济政策,但都无功而返。

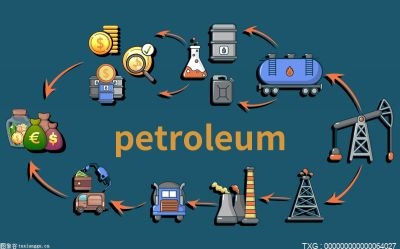

1971年,黄金价格大幅度上涨,美元贬值压力大增,为了抢占主动权,尼克松在戴维营会议后决定关闭黄金兑换窗口,史称“第一次尼克松冲击”。这次冲击导致固定汇率、刚性兑付被打破,世界金融及货币体系大重构,这一根本性的变革一直影响到今天的世界格局以及中美关系。

1972年通胀率还维持在3.27%,1973年受石油危机影响上涨到6.16%,1974年高达9.2%。1973年,美国失业率整体维持在5%以下,到1974年底上涨了两个点,到1975年则维持在8%以上。1973年GDP增速5.64%,第二年断崖式下跌到-0.52%,第三年为-0.2%。

当时,人们喜欢采用约翰逊政府时期的CEA主席亚瑟·奥坤创立的“经济不舒适指数”,来衡量宏观经济状况。奥坤模仿气象温度和湿度表示舒适度指标的做法,将通胀率与失业率结合,整出一个“经济不舒适指数”。这个指数从最初的6涨到了滞胀初期的18。人们调侃说,这已经不是“不舒适”了,然后将其改称为“痛苦指数”。

货币主义创立者米尔顿·弗里德曼说:“通货膨胀无处不在,并且总是一种货币现象。”这句话道破了天机,直指美国政府长久以来执行的凯恩斯式经济刺激政策,货币大量超发,市场活力衰退,为经济停滞和通货膨胀埋下隐患。

大萧条期间,古典主义跌落神坛,凯恩斯主义崛起,罗斯福凭借新政入主白宫,此后政府开始大举干预经济。二战期间,国民经济全面武装军事,西方政府对经济的控制到达顶峰。二战后,凯恩斯主义占据了绝对的统治地位,美国长期执行凯恩斯式政策来调节经济。

不过,出于流动性陷阱的考虑,凯恩斯并不太信任货币政策,他主张通过财政政策,向社会借钱的方式刺激投资需求增加。后来,新古典综合学派创始人汉森和萨缪尔森主张相机选择,共同使用货币政策和财政政策,但他们依然更侧重财政政策。

但是,到了1965年,美国约翰逊总统提出雄心勃勃的“大社会”计划,并试图大力增加财政预算及税收。1965年到1969年,联邦支出总共增加55%,每年增加11%,而在此之前三年每年支出增加只有2%。约翰逊总统试图让美联储为财政部买单,但他开始并没有把握,毕竟按照联邦法律,美联储主席不会听命于他。

从1960年到1965年,美国通胀率都维持在1.6%以下的低水平。但是从1966年开始,通胀率大幅度上升:1966年飙升到3.01%,1967年回落到2.78%,1968年又反弹到4.27%,此后两年都在5%以上。同时,货币扩张导致美元快速贬值,最终击溃了布雷顿森林体系。

后来,美联储历史专家、经济学家亚兰·H.梅尔泽揭了这位自1951年就主持美联储的马丁的老底。他以自己的学术人格揭示了一个似是而非的“事实”:马丁一直认为美联储是联邦政府的内部部门,是政府意愿的执行者。

尼克松擅长政治及外交,弱于经济及货币,但他身边有一群擅长经济政策的官僚。阿瑟·伯恩斯,是尼克松总统的经济问题。他曾经担任过艾森豪威尔总统的经济委员会主席,是格林斯潘和弗里德曼的老师,对尼克松的经济政策影响很大。

面对滞胀危机,尼克松总统和伯恩斯共同选择通过美元贬值来降低失业率,刺激经济增长。事实上,在1971年,尼克松宣布关闭黄金兑换窗口,已促使美元大幅度贬值。在浮动汇率时,美元对外大幅度贬值,国内通胀隐患加剧。

美元与黄金脱钩后,美国政府与中东国家签署了石油国际结算协议,指定由美元作为石油国际结算的唯一货币。这就是我们所说的石油美元。但是,石油危机爆发后,油价大幅度上涨,就相当于美元大幅度贬值。这是美国通胀快速上升的直接原因。

尼克松政府试图用货币扩张、美元贬值的政策来刺激经济复苏,降低失业率。但是,货币贬值会加剧通胀。尼克松政府采取第二种手段——管控物价。美联储负责刺激经济增长,联邦政府负责冻结物价压住通胀。这种配合看起来似乎两全其美,但结果是适得其反。

1978年,芝加哥学派领袖罗伯特·E.卢卡斯在一次著名的演讲中指出,当前商界学者面临的任务是整理经济灾难留下的残骸,然后判断在“凯恩斯革命”这一著名的学术事件中,哪些是可以保留和派上用场的,哪些又是必须抛弃的。即使无从知晓结果,但是可以确定是,必须重新审视自30年代以来从未仔细反思过的货币经济学基本问题,同时还需要重新评估发达国家制定货币和财政政策的制度框架。

这场大辩论、大反思、大创新,推动经济学进入百花齐放、百家争鸣的群星璀璨时代。新一代挑战者中,包括弗里德曼代表的货币主义、布坎南代表的公共选择学派、卢卡斯代表的理性预期学派、科斯代表的新制度经济学、波斯纳代表的法与经济学、阿罗为代表的社会选择学派、哈耶克代表的新奥地利学派以及蒙代尔、拉弗代表的供给学派等。

他们有一个共同的称号,即新自由主义,大本营是芝加哥大学(学派)。新自由主义成功将凯恩斯主义推下王座,打击了新古典综合学派,但也促进了新凯恩斯主义的发展,诞生了如斯蒂格利茨、克鲁格曼等一批新凯恩斯主义者。

当滞胀危机爆发后,以萨缪尔森为代表的凯恩斯主义者感到极为困惑,亦或是不以为然。实际上,凯恩斯主义并不支持滞胀。凯恩斯主义者认为,高通胀、高失业和经济停滞不会同时存在,通货膨胀率增加,失业率就会降低,经济也会增长,而经济停滞、失业率增加时,通货膨胀率则会降低。这就是著名的理论菲利普斯曲线。

菲利普斯曲线,其实是由新西兰经济学家威廉·菲利普斯发明的,他在英国伦敦经济学院时(1958年)发表了《1861-1957年英国失业和货币工资变动率之间的关系》。文中,菲利普斯通过英国的历史数据论证了失业与货币工资变动率存在一种交替关系:即失业率上涨,名义工资下降,失业率下降,名义工资上涨。

1960年,萨缪尔森和索洛在《美国经济评论》上发表了《关于反通货膨胀政策的分析》,将菲利普斯曲线纳入新古典阵营,并将其包装成为杀手锏般的理论武器。这两位经济学家在文中用美国的数据替换了英国的数据,并用物价上涨率代替名义工资增长率,得出了短期内通货膨胀率和失业率之间的替换关系。

有了菲利普斯曲线,萨缪尔森如获至宝,将其树为新古典综合派的大旗,以宪章地位而存在。新古典综合派可以根据菲利普斯曲线,为政府提供凯恩斯主义式的宏观经济政策,政府如果想要降低失业率,很简单,只要提高通货膨胀率即可。反过来,为了治理通货膨胀,难免在失业上作出牺牲。

所以,长期以来,经济学家都认为,高通胀不可能与高失业、低增长同时并存。当美国陷入滞胀,出现高通胀、高失业和经济停滞并存的局面时,经济学家们也傻眼了。美国政府的政策陷入了被动,他们平时采用的菲利普斯曲线失灵了,按下了葫芦浮起了瓢,对滞胀危机毫无办法。

于是,被凯恩斯主义压制了三四十年的新自由主义,各山各洞、各门各派,倾巢出动,抓住这个机会,把所有的怒火和理论武器,都狠狠地发泄到了菲利普斯曲线身上。“打蛇打七寸”,如果埋葬了菲利普斯曲线,就相当于踢爆了新古典综合派的屁股,给予凯恩斯主义重击。

买了房子的人、炒股的人,搞房地产的,搞企业的,都希望政府多发一点货币,这样贷款容易,房价、股价都上涨。而政府希望多发货币来解决自己的财政收入问题,也乐意见到经济表面繁荣、失业率下降,这样更可能获得连任或选民支持,而很少顾及后面的通货膨胀和资产泡沫。

理性预期学派卢卡斯,提出了极端的“卢卡斯批判”。他认为,凯恩斯式的需求政策在短期内就会被公众预期到,因而这套老把戏骗不了人。政策被公众预期到后,这个政策就有点像掩耳盗铃,效果自然就不明显。甚至还可能更糟糕,如果大家预期到货币扩张的话,很可能把钱拿去炒房子、炒股票,导致资金空转、经济泡沫化。

米塞斯、哈耶克和罗斯巴德为代表的新奥地利学派认为,政府推行凯恩斯主义政策,搞信用扩张,利率下降,商品价格上涨,企业家开始盲目扩大生产,表面上市场欣欣向荣,但是实际市场需求并没有增加。当信用扩张无法持续时,当杠杆加到极限时,银行收紧贷款,表面的经济繁荣立即停止,陷入萧条,失业增加。

当时的美联储并不以控制货币数量为目标,而是控制价格为目标,即利率。在卡特政府时期,尼克松时期的财政部副部长保罗·沃尔克,被任命为美联储主席。他上台后,与全世界为敌,不顾一切地打压通胀,大幅度提高利率。

沃尔克这个主张在当时非常有争议。就连舒尔茨、弗里德曼、格林斯潘等经济学家都认为,沃尔克过度强调低通胀,对经济的杀伤太大。凯恩斯主义者容忍通胀,弗里德曼等则主张温和通胀。但是,在沃尔克看来,“一点点通胀也是危险的”。

早在1940年代,德国弗莱堡学派创始人欧根就明确提出过这一主张——货币目标优先原则。他认为,一切宏观经济目标都必须让位于货币政策,货币政策的唯一目标则是保持价格稳定。欧根提出,货币价格稳定,是对宏观经济最好的支持。

成功关键是沃尔克按住了通胀,对内为美国经济创造了一个稳定的环境,促进市场机制自我复苏,引爆了信息技术革命;对外重新确立了美元的强势地位,一扫1971年布雷顿森林体系崩溃后的颓势,缔造了一个以美元为核心的国际新秩序及金融市场,促使大量国际资本流入美国,创造了几十年的房地产、股票及金融大牛市。

不过,当时供给学派的蒙代尔不同意弗里德曼和沃尔克的主张。蒙代尔赞同单一规则,即大拇指法则(蒙代尔老师丁伯根提出的“丁伯根法则”),但是他认为央行的唯一目标不应该是管控货币数量,而应该是价格。但是,这个货币价格,不是利率,而是物价,即通货膨胀率。

但是,弗里德曼忽视了一个正发生在他身边的革命——金融自由化及投资银行兴起。在1970年代之前,货币主要用于商品交易,而商品交易确实如弗里德曼所言是相对稳定的,因此稳定的商品交易量决定了稳定的货币供给量。

1980年代开始,在金融自由化、信息技术及计算机革命的推动下,美国期货、期权、信托基金、外汇以及各类金融衍生品快速膨胀。金融市场的交易规模,远远超过了商品市场。如今90%以上的美元交易,都发生在金融市场上。金融产品的价格波动极为频繁,交易频率极高,且不稳定。如果货币供应增加一倍,金融资产价格翻一倍,我们也很难判断,金融市场是否存在泡沫。反推就很难判断到底需要多少货币量。

蒙代尔的说法很简单,央行要做的不是控制货币数量,而是控制通胀,只要把物价压下去了,经济就平稳了,市场机制就会发挥作用。在低通胀的环境中,信贷、国债、股票、房地产、大宗商品等市场需要多少货币,以什么价格成交,都由市场来决定。

到了1990年代,西方国家的央行掀起了独立思潮,纷纷采取弗里德曼的单一目标制,基本上以蒙代尔所说的通货膨胀率为目标。今天欧洲央行、英格兰央行、日本央行、加拿大央行都是如此。美联储虽然有通胀率、失业率和金融稳定三个目标,但通胀率是首要目标。

所以,从1983年开始,美联储很好地控制住了通货膨胀。格林斯潘年代,虽然长期保持较低利率,但是大多数年份的通货膨胀率都维持在3.5%以内。2008年金融危机爆发,美联储执行量化宽松政策,但此后11年,通胀率基本维持在3%以内。

金融市场。里根总统、克林顿总统以及后来的美联储主席格林斯潘,将美国推向了金融资本主义。从1982年10月开始,美股开启了史诗级的大牛市,与楼市一起狂奔,直到2007年次贷危机。2008年金融危机后,在量化宽松的刺激下,美股复苏,出现长期慢牛。

除了投资银行兴起、金融自由化外,最主要的原因是上面讲到的蒙代尔的货币理论。美联储以及西方央行,以通货膨胀为目标,放弃了对货币数量的管控。结果,从1982年开始,通货膨胀率控制的很好,大量货币没有流入消费商品市场,但流入到了金融市场,尤其是股票、房地产、外汇以及国债市场。

最近几十年,美国及西方国家在低通胀环境中,经济快速增长,但金融资产泡沫高企,呈现高增长、高泡沫、高债务并存的局面。简而言之,新自由主义替代了凯恩斯主义,解决滞胀危机,但是经过几十年积累,货币又在金融市场中膨胀,引发资产价格膨胀。

2008年金融危机,实际上是对新自由主义的理论,尤其是现代货币理论的警告。但是,各主要国家依然采用扩张性的货币政策来刺激经济。结果,最近几年,美国经济复苏,呈现良好的上涨态势,但美股价格已达到相当的高位。美股金融周期见顶,成为实体经济增长的黑天鹅。

如今,美国的金融危机风险要大于滞胀风险。如果央行政策不改变,即在低通胀的环境中,货币供应量不受控,金融则持续繁荣,债务型、泡沫型经济快速发展,但杠杆达到极限,泡沫触发阈值时,金融危机(债务危机、货币危机、股市及楼市泡沫)则会爆发。然后,循环反复。

长期执行的凯恩斯式政策,投资边际收益率下降,财政扩张对投资拉动的刺激越来越小,经济增速下降;同时,货币扩张导致货币海水暗流涌动,若某一外在因素,如粮食歉收、进口受阻、外汇波动等,则容易点燃物价之火,造成通胀螺旋,引发全面通胀。

通胀与经济失速叠加,则引发滞胀危机。而滞胀危机,再与高房价、高杠杆、高货币(外汇价格)引发的资产泡沫危机、债务危机、货币危机叠加,不知道该如何破解。这种局面实际上是1970年代的滞胀危机加上2008年的金融危机,或再加未来的美国债务危机,这恐怕要难倒亚当·斯密、凯恩斯、弗里德曼三位大神。